1.肾源性残余见于25%至40%的肾母细胞瘤患者和1%婴儿尸检中。

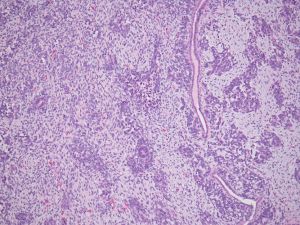

2.肾源性残余可临近与肾母细胞瘤或位于周围肾实质中。形态学上肾源性残余由致密成巢和弥漫成片的原始胚芽、小管以及数量不等的间质组成,无软骨和原始间充质成分,通常无瘤细胞的间变。组织学上肾源性残余可分为为叶周型和叶内型,其结构上差别见下表,肾源性残余在组织学上可再分为:静止型,成熟型/硬化型/废弃型,增生性,肿瘤性等。

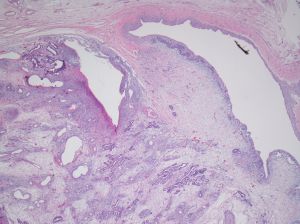

3.叶周型肾源性残余

a)边界清楚,位于肾叶周缘(肾皮质表面,髓质柱中央,肾窦边缘等),可静止存在,也可有其他的转归;多数退化形成废弃残余,即肾小管周围的瘢痕,也可过度生长形成增生的肾源性残余,此时,几乎不可能与肾母细胞瘤相鉴别;

b)偶尔呈带状包绕在肾表面,使肾脏增大(弥漫增生性叶周型肾母细胞瘤病);

c)伴发肾母细胞瘤者呈半球形膨胀性生长,肾母细胞瘤成分周围有纤维性包膜使之与叶周型肾源性残余和正常肾组织分隔;

4.叶内型肾源性残余

5.主要位于肾叶中央区,边界不清,由间叶组织和上皮性小管构成,其转归也可呈静止状态、退化和增生;

6.肾母细胞瘤伴叶内型肾源性残余者,有纤维性假包膜将肾母细胞瘤与肾源性残余分隔。

|

|

叶周型 |

叶内型 |

|

小叶内位置 |

周边 |

随机 |

|

边界 |

清楚 |

不规则,与周围组织相混 |

|

成份 |

胚芽、小管;间质稀少或硬化 |

间质、胚芽、小管;间质常明显 |

|

分布 |

常多灶 |

常单灶 |

肾母细胞瘤:有大体明显可见的肿瘤,有纤维性包膜,存在瘤细胞间变。

后肾腺瘤:由一致的小管状结构组成,无胚芽和纤维性/硬化性间质,免疫组化染色除了表达WT1外尚表达CD57和S100蛋白

Hennigar RA, O'Shea PA, Grattan-Smith JD. Clinicopathologic features of nephrogenic rests and nephroblastomatosis. Adv Anat Pathol. 2001 Sep;8(5):276-89. doi: 10.1097/00125480-200109000-00005. PMID: 11556536.