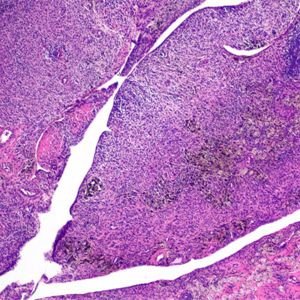

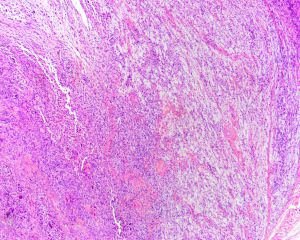

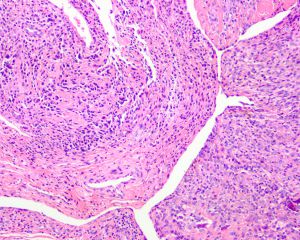

2. 边界清楚,常有纤维性包膜,包膜纤维组织可伸入肿瘤内,将肿瘤分隔成分叶状;

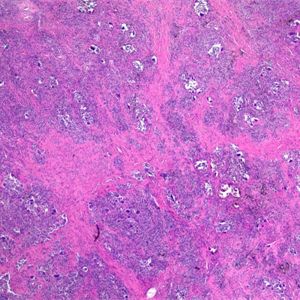

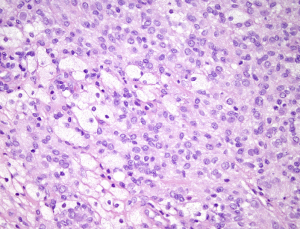

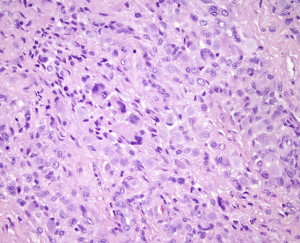

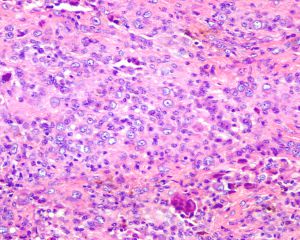

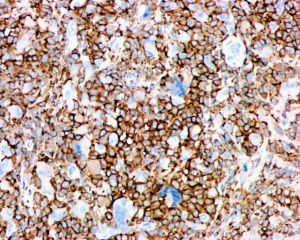

3. 镜下可见滑膜样圆形单核细胞、破骨样多核巨细胞和黄色瘤细胞等细胞类型,不同病例三种细胞比例不同;

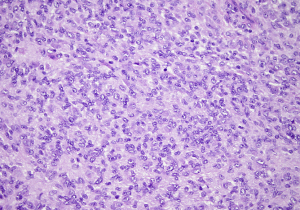

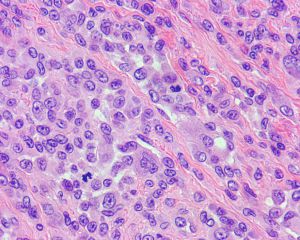

4. 单核样细胞有两种,一种瘤细胞上皮样,胞浆偏位嗜酸性,核圆形,染色质空泡状可见核仁,另一种单核样细胞较小,胞浆相对稀少,核呈卵圆形或肾形,可见核沟;

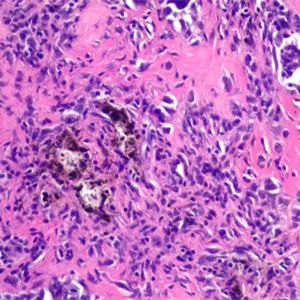

5. 破骨样多核巨细胞的核数个至十数个,散在或疏松灶状分布于单核样细胞之间;

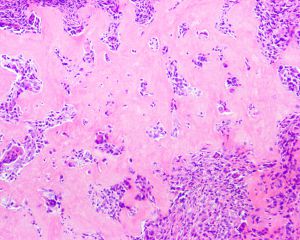

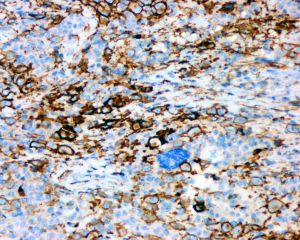

6. 多数病例中可见不规则裂隙样、假腺腔或假腺泡样结构,其内可见散在的单核细胞和多核巨细胞;

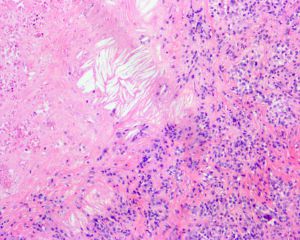

7. 部分病例内含有大量的泡沫样组织细胞,而单核细胞或多核巨细胞相对稀少,此型也称黄色瘤变型(xanthomatous variant);

8. 约半数病例可见核分裂像,有时可高达20/10HPF;

9. 罕见病例可见坏死和静脉内瘤栓,但对生物学行为无影响;

10. 间质可见不同程度的胶原化,可见散在的淋巴细胞和肥大细胞浸润。

软组织透明细胞肉瘤:常位于肌内,呈浸润性生长,瘤细胞可见明显的核仁,瘤巨细胞而非破骨样巨细胞,免疫组化染色表达HMB45和S100蛋白;

上皮样肉瘤:可见巨细胞,但常见地图样坏死,免疫组化表达CK和CD34以及INI-1表达缺失;

钙化性腱膜纤维瘤:通常发生于儿童,组织学特征为钙化、软骨样改变以及梭形细胞,罕见破骨样巨细胞。

Boland JM, Folpe AL, Hornick JL, et al. Clusterin is expressed in normal synoviocytes and in tenosynovial giant cell tumors of localized and diffuse types: diagnostic and histogenetic implications. Am J Surg Pathol 2009;33(8):1225–9.

Moller E, Mandahl N, Mertens F, et al. Molecular identification of COL6A3-CSF1 fusion transcripts in tenosynovial giant cell tumors. Genes Chromosomes Cancer 2008;47(1):21–5.